di PAOLO PULINA

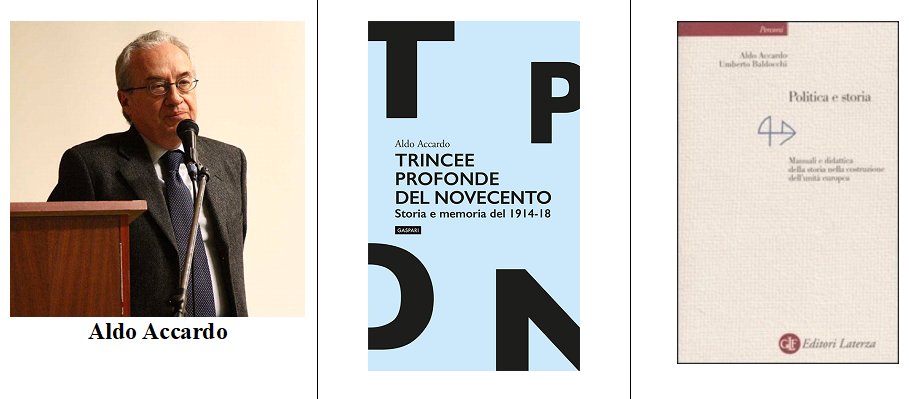

Aldo Accardo, insieme a Francesco Atzeni, Luciano Carta e Antonello Mattone, ha curato il volume collettaneo “La Sardegna nella Grande Guerra” (Udine, Gaspari, 2019, pagine 706, ill.) da me già segnalato su questo sito: si veda al link http://www.tottusinpari.it/2020/06/19/nel-volume-la-sardegna-nella-grande-guerra-che-raccoglie-29-contributi-un-meritorio-saggio-di-giancarlo-nonnoi-pone-in-adeguato-rilievo-la-figura-di-efisio-mameli-1875-1957/ ).

Il libro riporta di Accardo uno scritto intitolato “Insegnare la Grande Guerra. Considerazioni in occasione del Centenario” che riproduce, con alcune integrazioni, note e aggiornamenti bibliografici, il testo del saluto da lui letto in apertura del convegno nazionale “La Sardegna nella Grande Guerra” tenuto a Sassari nei giorni 15-17 dicembre 2015: il volume costituisce in sostanza la raccolta delle relazioni di quelle importanti giornate di studio arricchita di ulteriori contributi.

Accardo ha ripreso il suo testo anche in appendice al suo libretto “Trincee profonde del Novecento. Storia memoria, immaginazione” (Gaspari, 2019, pagine 109). In esso è più volte fatto riferimento al volume “Politica e storia. Manuali e didattica della storia nella costruzione dell’unità europea”, curato dallo stesso Accardo e da Umberto Baldocchi per le edizione Laterza nel 2004. L’opera ricostruisce lo svolgimento di una serie di Conferenze internazionali sull’insegnamento della storia

volute dal Consiglio d’Europa allo scopo di favorire – a seguito di un serrato confronto tra storici e pedagogisti di quindici Paesi europei volto a superare reciproci pregiudizi e stereotipi sclerotizzati – un lavoro di analisi e di revisione, da un punto di vista europeo, dei manuali in uso nelle scuole.

A conclusione della illustrazione delle risultanze dei dibattiti su questi temi svolti negli ultimi decenni (e di cui Accardo ha dato conto anche in seminari per insegnanti di storia svolti in “continente” in collaborazione con la F.A.S.I.), lo studioso scrive: «In molte opere pubblicate in Europa e negli Stati Uniti in occasione del centenario, il fronte italo-austriaco non viene letteralmente preso in considerazione. […] Ciò pone un problema, che non è banale querimonia nei confronti degli stranieri ai quali si imputerebbe la volontà di cancellare la nostra storia, ma riguarda direttamente il nostro paese, la sua classe dirigente, le sue istituzioni culturali, università in testa. […] Insegnare la Grande Guerra, quindi è qualcosa di più di un problema storiografico o didattico. È problema di consapevolezza politica e civile».

Questo saggio sulla didattica della storia è appendice, come si è detto, del libretto “Trincee profonde del Novecento. Storia memoria, immaginazione” che l’autore dedica «A mio nonno materno Sardus Fontana, combattente di due guerre, che non ho conosciuto, ma che è stato per me modello di onore e di dignità» [Sardus Fontana pubblicò nel 1934 “Battesimo di fuoco”; disegni di Tarquinio Sini, Iglesias, Atzeni e Ferrara; il libro è stato riedito da Cuec nel 2004 con prefazione di Accardo; introduzione di Giuseppina Fois; edizione del testo a cura di Eleonora Frongia].

La prima parte del libretto di Accardo, che ha per titolo “Poesia come memoria”, è seguita da tre sezioni di poesie (“Menzogne antiche”, “Trincee”, “La nostra stagione”), che appaiono sotto le due insegne “Emozione del passato e spirito del presente” e “Poesie sulla guerra che ci ha cambiato”.

Il senso di queste pagine, che uniscono riflessioni in tema di filosofia della storia e produzione di versi “mirati”, è questo: «Le trincee scavate in Europa nel 1914-1918 non sono ancora colmate. La Grande Guerra è finita molto tardi: solo ai più miopi può essere sembrato che si sia conclusa nel novembre 1918. L’era di sconvolgimenti cominciati con l’attentato di Sarajevo (ma preparati dalle Guerre balcaniche del 1912-1913) si conclude con la caduta del muro di Berlino, la fine dell’Unione Sovietica e il crollo del comunismo. […] Chi, per età, non è stato nelle trincee può però essere fedele alle generazioni che combatterono raccontandone e ricordandone in tutti i modi il sacrificio e l’epopea. Anche attraverso l’arte, la poesia».