a cura di ORNELLA DEMURU

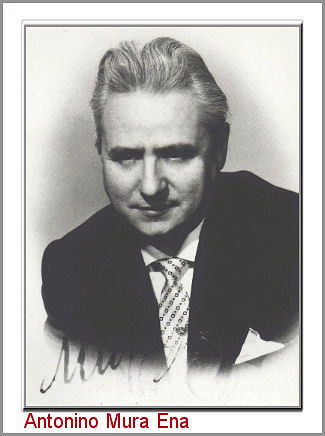

Antonio Mura Ena nasce a Bono, e trascorre l’infanzia a Lula presso lo zio Giovanni Antonio Mura (1879-1943), sacerdote e narratore, anch’egli di Bono, autore del romanzo La tanca fiorita, per distinguersi dal quale aggiunge al cognome quello materno, Ena, unendoli talvolta in «Murena».

Frequenta a Lula le scuole elementari e dallo zio riceve le prime lezioni di latino. Continua gli studi, prima a Nuoro, al ginnasio, poi a Cagliari, all’Istituto Magistrale.

Nel 1926, a Cagliari, tiene la sua prima conferenza su Le confessioni di Sant’Agostino, che poi rileggerà nella maturità.

In casa dello zio Giovanni Antonio Mura, a Dorgali, aveva conosciuto il noto linguista Max Leopold Wagner. Lo incontrerà di nuovo a Roma, e con lui discuterà a lungo dei problemi della lingua sarda e di etimologia dei vocaboli sardi.

Dopo il diploma si iscrive a Roma alla Facoltà di Magistero e si laurea in Pedagogia nel 1938 con Guido De Ruggero, discutendo la complessa tesi “Il reale e il razionale nella dottrina hegeliana dello Stato”.

Nel 1939 consegue l’abilitazione all’insegnamento della storia, della filosofia e dell’economia politica.

Nel 1933 a Lucca frequenta il corso allievi ufficiali di artiglieria. Nel febbraio 1935 è assegnato alla scuola centrale di artiglieria di Civitavecchia.

Congedato, dal 1935 al 1938 insegna a Nuoro, all’Istituto Magistrale, dove ha come preside Remo Branca, pittore e scrittore che appartiene al gruppo che aveva rapporti – come già lo zio – con la Deledda. Si trasferisce poi a Roma, dove insegna, prima all’Istituto Tecnico, poi al Liceo parificato del Collegio Santa Maria. Nel 1938 pubblica presso gli editori fratelli Pala di Genova una raccolta di poesie, L’Isola e la città.

Nello stesso anno firma una traduzione dal tedesco in lingua sarda di una lirica di Heine, “Eo e tue”, inserita nell’antologia di Remo Branca e Francesco Pala, “Vita poesia di Sardegna”. Un inizio che, considerati gli esiti successivi, indica già una scelta precoce ma precisa.

Egli traduce dal testo originale di Heine, avendo probabilmente già chiara la coscienza che, per la crescita della poesia sarda, il confronto, con i procedimenti poetici di altre lingue di maggior prestigio, era uno dei percorsi auspicabili.

Nel 1939, per le edizioni di «Novissima» pubblica un’altra raccolta, “Nuove poesie”. Sono questi gli anni in cui scrive numerose novelle, lasciate poi inedite. Il primo racconto, Tomas ed Elia – che la vista di un ragazzo «scemo», con una stella di capelli bianchi in fronte gli aveva suggerito – viene pubblicato a Roma nel giornale «L’Impero» di Settimelli.

Da un racconto Biella pensa al motore, sviluppa le linee di un progetto narrativo e annunzia la pubblicazione di un romanzo, “Quelli del mulino”, titolo cambiato poi in “La fontana del pane”, che però non viene stampato. Nei giornali sardi viene pubblicato solo qualche novella.

Nell’estate del 1940, durante le vacanze estive, conosce a Pizzoli, in Abruzzo, Leone Ginzburg, confinato in quel paese con la famiglia insieme a molti ebrei, e con lui spesso si intrattiene in lunghe conversazioni. Insieme a lui trascorre, nei giorni precedenti la caduta del Fascismo, molte ore alla radio; ore di ansia e di attesa, come riferisce nelle Annotazioni.

Subito dopo la caduta del regime, Ginzburg parte da Pizzoli. Durante l’inverno si hanno dapprima notizie confuse, poi si viene a conoscenza con certezza della sua tragica fine.

Trascorre l’inverno del 1943-44 nel centro abruzzese, dove, nel novembre, insieme ad altri, costituisce una sezione del Partito Comunista e nel giugno, dopo l’arrivo degli Alleati, fa parte del Comitato di Liberazione Nazionale di quel paese.

Nell’autunno del 1944, tornato a Roma, riprende l’insegnamento. Nel 1945 scrive per il settimanale «1945», di Ernesto Buonaiuti, che aveva incontrato prima della guerra. Fa parte della redazione di quella rivista fino al marzo del 1946, quando la pubblicazione viene interrotta per la morte del Buonaiuti. Inizia ad interessarsi attivamente di politica. Nel marzo del 1946 si apre la campagna elettorale, prima per le amministrative, poi per le politiche e per il referendum; tiene molti comizi in vari paesi del Lazio e nelle piazze di Roma.

Nello stesso anno l’editrice Pattenia, che curava la pubblicazione del settimanale «1945», gli offre l’incarico di dirigere la collana «Uomini politici di oggi». In questa occasione scrive e pubblica una monografia su Palmiro Togliatti. A luglio lascia l’insegnamento.

Nel 1947 inizia, insieme ad un suo collega, la pubblicazione di un quindicinale «Scuola democratica».

Nel dicembre 1951 entra a dirigere il Centro Didattico, poi Ufficio Studi della Cineteca scolastica, divenuta a sua volta Centro Nazionale Sussidi Audiovisivi del Ministero della Pubblica Istruzione.

È nominato libero docente e poi incaricato dell’insegnamento di Storia della pedagogia nella Facoltà di Magistero dell’Università di Roma. Si dà completamente ai suoi studi e alla sua attività e verosimilmente inizia a conciliare le sue convinzioni politiche con il cristianesimo.

Dal 1951 in poi si occupa con particolare competenza di problemi pedagogici, di storia dell’educazione e di tecniche di insegnamento. Partecipa a corsi di filmologia, a convegni di studi sia in Italia che all’estero, in cui tiene relazioni sui vari argomenti del programma.

Fa parte di delegazioni ufficiali inviate dal Ministero della Pubblica Istruzione in Francia, in Spagna, in Inghilterra, in Germania.

Nel volume “Dalla Germania, lettere sull’educazione”, edito nel 1956, raccoglie impressioni e osservazioni sulla nuova scuola tedesca, fatte con stile vivace, con tono familiare, con senso artistico e poetico. Pubblica numerosi articoli su varie iviste, oltre che in «Lanterna», divenuta nel 1961 «Audiovisivi», che dirigerà per alcuni anni. Numerosi, inoltre, i suoi scritti su problemi pedagogici, sulla didattica della lingua e della cinematografia scolastica.

Alla fine dell’insegnamento intensifica la sua attività creativa di poeta e di narratore. Raccoglie schede, vocaboli, massime e detti sardi, traduce “L’Apologia di Socrate” in lingua sarda, compone poesie e ne progetta la raccolta in volume. Inizia a scrivere una Storia della pedagogia e una Storia della pedagogia cristiana nei primi secoli. Anche se il suo lavoro e i suoi studi lo portano in altri e diversi campi della cultura, tuttavia non cesserà mai di tornare alla poesia.

Nel 1988 vince un premio speciale al “Concorso nazionale di Letterature dialettali «Pompeo Calvia»” di Sassari e riprende a lavorare con più intensità ai racconti “Memorie del tempo di Lula” e alla revisione della raccolta di poesie Recuida. Ì Morto nel 1994, è stato in seguito rivalutato dai critici come Nicola Tanda, che si è impegnato per la valorizzazione della sua opera.

La raccolta di poesie Recuida è considerata da Franco Brevini una delle opere più importanti nel quadro della letteratura sarda del Novecento. Ugualmente Giulio Angioni colloca Antonino Mura Ena, Benvenuto Lobina e Francesco Masala in una triade dei migliori poeti sardi, e non solo in sardo, per lo meno del Novecento.