di SERGIO PORTAS

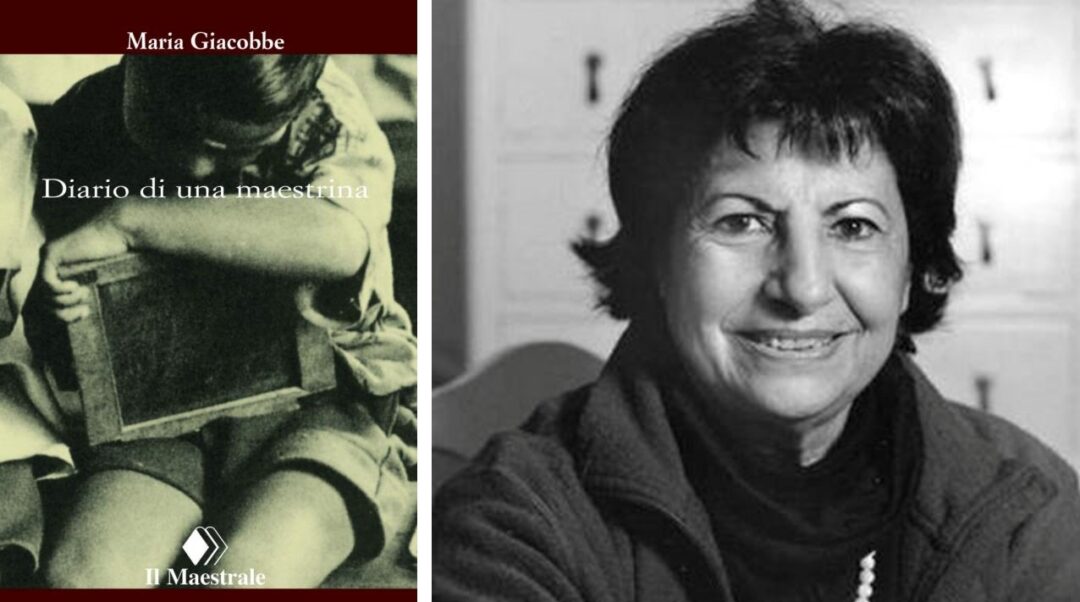

Con la consueta schiettezza Maria Giacobbe l’avrebbe ammesso in una delle sue innumerevoli interviste: “Non sono stata una bambina felice”, troppo gravoso per lei e i suoi fratelli, altre due femmine e un maschietto, trascorrere infanzia e fanciullezza in una Nuoro che, come l’Italia tutta, si era adagiata al becerume del fascismo imperante. E doverlo vivere sulla propria pelle quando sei piccola e indifesa, e non possiedi ancora strumenti intellettuali adeguati per dare un senso a parole come “antifascista”, “traditore della patria”, tutti termini esecrabili che a scuola venivano abitualmente usati per definire i “nemici” della nazione impegnata nelle guerre del Duce, in primis quella che in Spagna lo vedeva alleato con Hitler a soffocare la libertà della Repubblica spagnola. Peggio ancora se in quella guerra era impegnato il tuo babbo, Felice Angelo Armando Giacobbe detto più semplicemente Dino, e dalla parte “sbagliata” anche, con le brigate internazionali e contro l’esercito golpista di Francisco Franco, che alla fine vincerà. Spirito ribelle codesto Dino, interventista della prima ora, si arruola volontario per andare sul Carso a guadagnarsi una medaglia d’argento e una di bronzo, nella guerra “grande”, e ne torna naturalmente disgustato, dalla mattanza a cui ha preso parte e dal militarismo che annebbia le coscienze dei più semplici. Che se ne infettano e saranno pronti ad indossare un’altra divisa, nera d’orbace. Che è meglio indossare se vuoi campare in uno stato totalitario. Se non sei “dei nostri” non c’è medaglia al valore che tenga: sei “anti-italiano” per definizione. Se anche tua mamma è “socialista” poi, ti capita di vederla messa in galera (poco più di un mese) per alcune “frasi compromettenti” di una sua lettera intercettata dalla polizia politica, la mitica OVRA. La destinataria della lettera, Angela Maccioni, una maestra come lei, verrà cacciata dall’insegnamento. Assistere magari allo scempio di una squadraccia fascista che irrompe in casa tua, si prende tutti i libri di papà, e va a bruciarli in piazza. La seconda volta che tentarono lo scherzo e Dino era in casa, con la sua pistola d’ordinanza di ex ufficiale, i nostri eroi se ne scapparono a gambe levate. Ma tu sei anche una bimba di sei anni, senti i grandi discorrere, mamma piangere anche, quando babbo si fa sbarcare in Corsica, poi a Parigi dal suo amico e commilitone Emilio Lussu che lo arruolerà per la Spagna. Vi comanderà una batteria, due pezzi battezzati rispettivamente: “giustizia” e “libertà”, battaglione “Carlo Rosselli”, bandiera rossa con stampigliati i quattro mori. E mamma, Graziella Sechi, che deve badare a tirare su questi suoi figlioli, raccontare loro che babbo è riuscito a scappare dal campo di concentramento dove i francesi volevano internarlo per sospetto “comunismo”, magari non dirà loro che per farlo ha dovuto gettarsi dal treno in corsa con cui volevano trasferirlo, e che comunque è riuscito a imbarcarsi per l’America (sempre grazie a Lussu) dove per campare, lui ingegnere , era impegnato in una stireria per pochi dollari. Nel ‘45 , al suo ritorno, Maria ha oramai 17 anni e in uno dei suoi libri più toccanti: “Piccole cronache” ( Bari, Laterza 1961) racconterà del suo disagio nel dover reimpostare un rapporto con un babbo soffuso di una tale aura di eroismo. Capace anche però di averli abbandonati tutti per più di dieci anni. Avrà modo di scriverle in seguito: “ Non ti darò torto se mi dirai che per me stesso ho cercato la soluzione più facile, di un romanticismo quasi puerile…Solo Graziella in quell’occasione, è stata eroica, pienamente consapevole di quello che faceva. Sapeva che forse non ci saremmo più rivisti. Sapeva che la vendetta del fascismo si sarebbe abbattuta su di lei e sui nostri figli. E mi ha lasciato partire” ( Vedi Simonetta Giacobbe, lettere d’amore e di guerra, Sardegna-Spagna, Cagliari 1992, pag.19). Scrive Massimo Pittau in: “ L’Antifascista Dino Giacobbe”: “ E infatti le pene che passò la signora Graziella coi quattro figli piccoli, Giannetto, Simonetta o Tittì, Maria e Caterina, furono di molto superiori a quelle che passò il marito nelle terre dell’esilio”. Maria intanto, diplomatasi maestra come mamma, faceva le sue prime supplenze nelle scuole dei paesi vicino Nuoro, prima Oliena, poi Fonni, Bortigali e Orgosolo. Giovanissima iniziò con classi di studenti più anziani di lei, per poi passare ai più piccoli, quelli di prima elementare, tutti parlanti uno splendido dialetto sardo, tutti assolutamente ignari di un qualsiasi fonema in lingua italiana. Di questa sua esperienza ne scaturì il libro che l’ha resa immortale ( a proposito è “venuta a mancare” pochi giorni fa a 96 anni): “Diario di una maestrina”, Bari Laterza 1957.

Premesso che a mio avviso andrebbe letto da ogni ogni sardo che ambisca a riconoscersi tale, e da ogni essere umano che ambisca a cercare di capire quale matrice abbia l’anima dei sardi, il libro mi è particolarmente caro perché parla di quel dopoguerra isolano che ha caratterizzato la mia infanzia. Ha stampato condizioni di vita sarda che via via il tempo scolora come inverosimili, quali quasi impossibili da viversi veramente, se non nelle pagine di un libro. Scrive Maria con una prosa che come cristallo riflette la sua intelligenza e il suo stile: “…mio padre in seguito ad alcuni sfortunati avvenimenti dovette andare all’estero…chiudemmo il suo studio e questo fu per me gran sollievo perché il teschio che egli teneva sulla scrivania fu restituito da mia madre, pienamente incartato, all’ossario del cimitero e finì di popolare le mie notti di macabre apparizioni. Disertammo la “camera dei bambini” perché da allora la mamma ci accolse nel suo letto grande e bianco come un campo di neve. Avevo sette anni e finii di essere bambina…io ero riflessiva e silenziosa e con me mamma poteva parlare; per mia disgrazia capivo troppo, più di quanto lei potesse sospettare, e divenni triste” (pag.9)…un mese in un luogo, quindici giorni in un altro. Paesi nuovi, volti nuovi. Stazzi sperduti lungo la costa, villaggi aggrappati alle falde dei monti, tutti simili per la loro bellezza selvaggia e per le abitudini di vita dei loro abitanti incatenati a tradizioni antichissime che le condizioni esterne non possono corrodere perché anch’esse da secoli non mutano; tutti paurosamente simili per la miseria che quasi colma la monotonia dei giorni…Le donne hanno solo il lavoro. La sola vita sociale che sia loro concessa è quella che la chiesa può offrire con le sue funzioni. La messa, la predica, il rosario sono le occasioni in cui le donne possono riunirsi senza dare motivo di pettegolezzi e di scandalo. E per una donna la buona reputazione vale più della vita. (pag.25) Nel villaggio sardo la “critica” è la potenza segreta che governa, è quella che in un giorno può distruggere la vita di una donna, ridicolizzare un uomo in modo irrimediabile, far fallire un’idea, demolire una corrente politica. Per paura della “critica”, si tende tutti a marciare sul binario tracciato da secoli…(pag.121). E ad Orgosolo, dove Maria rimase per tre anni, il controllo sociale è strettissimo, se hai la sfortuna che tua figlia rimanga incinta senza essere sposata, avrai i giovanotti del paese che la notte vengono a cantare poesie sotto le tue finestre. Poesie anche scurrili che tutti vengono a conoscere. E’ il disonore per la famiglia tutta. Le aule a Orgosolo sono otto per sedici classi, ci sono vecchi banchi rifiutati dai tarli. Quando arriva l’inverno col freddo non si scherza “ tira spesso del vento che si ingolfa nelle strade, entra negli ansiti della scuola facendo tremare le porte e spalancandole, sollevando dai mucchi bianche nuvole di calce. Nella mia aula la porta è senza serratura e le finestre non hanno vetri” (pag.132). Gli scolari non hanno ovviamente né libri né quaderni né penne o matite. A Giuseppa il freddo provoca una paresi facciale, quando Maria va a trovarla trova la bimba sdraiata su una stuoia vicino al camino. Del resto degli scolari maschi solo Graziano dorme in un letto, e gli altri lo prendono in giro perché “ è come una donna”. Al mattino prima di andare a scuola, su trenta che sono i piccoli alunni solo due hanno avuto il latte. “ Gli altri una tazza di caffè e delle fave secche rubate alla provvista per il maiale” (pag.117). Pane e poco companatico a mezzogiorno. “Alla sera, ma non sempre, vi è un piatto di patate e fagioli bolliti e conditi con un pugno di latte quagliato e tenuto sotto sale. Pastasciutta e carne arrosto a volontà solo nelle grandi occasioni. Le verdure fresche sono pressoché sconosciute e molto disprezzate. “S’erba a sos caddos” (L’erba ai cavalli) si dice con ostentato disgusto” (pag.123). “ I bambini non hanno giocattoli esclusi quelli che essi stessi si fabbricano con ammirevole ingegnosità” (pag. 134). Non stupisce che si ammalino spesso di tubercolosi, dovuta alla denutrizione, la loro fame salta fuori nei modi più impensati, e tale Maria, sempre con l’unico abitino di cotone anche d’inverno, le spalle curve con le scapole alate, le grosse ginocchia nude, scriverà in un suo componimento: “ che le piacerebbe mangiare tanto da diventare “grassa come un maiale” (pag.61). Eppure tutti (o quasi) alla fine impareranno le divisioni e le tabelline. Queste ultime a Giovanni Piras ( detto Don Coco) non entreranno in testa mai, lui del resto nella bella stagione preferisce cacciare lucertole all’andare a scuola. Bocciarlo per questo? Eppure nell’ultimo componimento a tema libero, con la sua scrittura grossolana sul foglio costellato di macchie se ne esce con : “ Il sole va ruotando con i suoi capelli di fuoco. Il sole è cattivo. Il sole è rosso. Il sole è molto cattivo. Brucia la terra, l’erba tutto. E il contadino lavora con i buoi. La luna è povera. E’ allegra. La luna va sola nel cielo e senza vestiti. Ma lei se ne importa e non ha bambini” (pag. 169). “Il dramma di suo padre, il dramma di tutti i sardi che vivono sulla terra e della terra. Il dramma della Sardegna. Il sole che qui da noi non è una benedizione ma un dio malefico dai capelli di fuoco. Il dramma della siccità e della infinita pazienza del contadino sardo che con l’aratro a buoi continua a raschiare la sua terra arida. Il dramma di questi bambini ai quali la violenza del sole rende scarso il pane e spesso nullo il companatico “ (173). Piras Giovanni di Francesco: promosso!

Con rispetto, non uso del dialetto, ma della Lingua sarda in uno dei suoi dialetti: quello logudorese nella variante nuorese.

mi piace

L’uso del dialetto? Oggi si può dire che usare questo concetto non è solo ignoranza ma razzismo antisardo

Dialetto?

Lingua, Max, non dialetto. Ciao, un saluto affettuoso.

Ahi, ahi Max! Appena ho visto ‘dialetto’ ho pensato ‘buona fortuna all’autore dell’articolo ‘…

Libro letto tanti anni fa ma ancora nel mio cuore!❤️

l’uso della lingua sarda nella sua variante campidanese, logudorese, nuorese, gallurese, sassarese, algherese, tabarchina.

Dialetto? Ma per carità

Mario Carboni concordo con lei. E tengo a precisare che la questione linguistica nel mondo dell’ Emigrazione sarda è stata affrontata in modo molto appropriata ed approfondita.

Gianraimondo Farina l’uso della lingua sarda nella sua variante campidanese, logudorese, nuorese, gallurese, sassarese, algherese, tabarchina.

Susy Monni l’uso della Lingua sarda nei suoi unici dialetti: logudorese e campidanese con le loro varianti. Sassarese, gallurese, algherese e tabacchino sono alloglossie. Con rispetto ovviamente.

Gianraimondo Farina e con rispetto, ovviamente, non condivido il suo pensiero.

Susy Monni non è il mio pensiero. È la Carta linguistica che lo dice.

Gianraimondo Farina Antonio Sanna potrebbe non essere d’accordo con quello che lei sostiene e con lui, i più importanti linguisti del calibro di Leonardo Sole, Bruno Rombi, Antonio Budruni , Salvatore Tola. Dia uno sguardo al libro di Antonio Sanna “Introduzione agli studi di linguistica Sarda” così, tanto per curiosità.

Susy Monni la ringrazio, e rispetto i vari linguisti come Sole, Rombi,Budruni (che stimo moltissimo) , Tola e Sanna. Ripeto, non sono io a ribadirlo, ma la Carta linguistica della Sardegna. Oltreché la storia. Senza dubbio si tratta di Lingue di Sardegna, che vanno tutelate come fa’ la Regione. Ma non di Lingua Sarda. Con rispetto.

Letto e riletto, meraviglioso!

Maria 🌺✨ indimenticabile

…L uso della lingua sarda nelle sue varianti nn il dialetto